El apuesto gigante de ojos azules que volvió loca a la joven y la obligó a huir de la granja.

Durante décadas, los camareros de Magnolia Ridge Farm susurraron la historia como una advertencia, mezclando miedo y fascinación, porque hablaba de deseo prohibido, jerarquías rotas y una huida nocturna que marcó para siempre la memoria colectiva del lugar sureño histórico.

Decían que Kathryn Brennan, mujer de reputación impecable y educación sureña refinada, perdió la razón lentamente, no por enfermedad, sino por una obsesión silenciosa que creció bajo miradas furtivas, rumores sofocados y el peso opresivo de una sociedad esclavista cerrada.

Recordaban verla junto a la ventana del dormitorio, inmóvil durante horas, observando los campos ondulantes, siguiendo cada movimiento de un hombre trabajando abajo, mientras el sol caía y su respiración se volvía irregular, casi temblorosa, contra el cristal frío nocturno.

La obsesión, decían, empezó como curiosidad culpable y terminó devorándola entera; una noche de otoño de 1856, Kathryn huyó de la granja en pijama, descalza, gritando un nombre hacia la oscuridad, desafiando decoro, familia y razón social, moral, pública, absoluta.

Para comprender cómo una dama respetable de la élite de Charleston cayó en un abismo de desvarío, es necesario retroceder a la primavera de 1854, cuando llegó a Magnolia Ridge un hombre distinto, imposible de ignorar, alterando silencios establecidos antiguos.

Se llamaba Jacob, aunque a puertas cerradas algunos lo apodaban el guapo Jacob, mezcla de admiración incómoda y sarcasmo cruel, porque incluso al nombrarlo se deslizaba una tensión peligrosa entre quienes defendían el orden y quienes lo observaban en silencio.

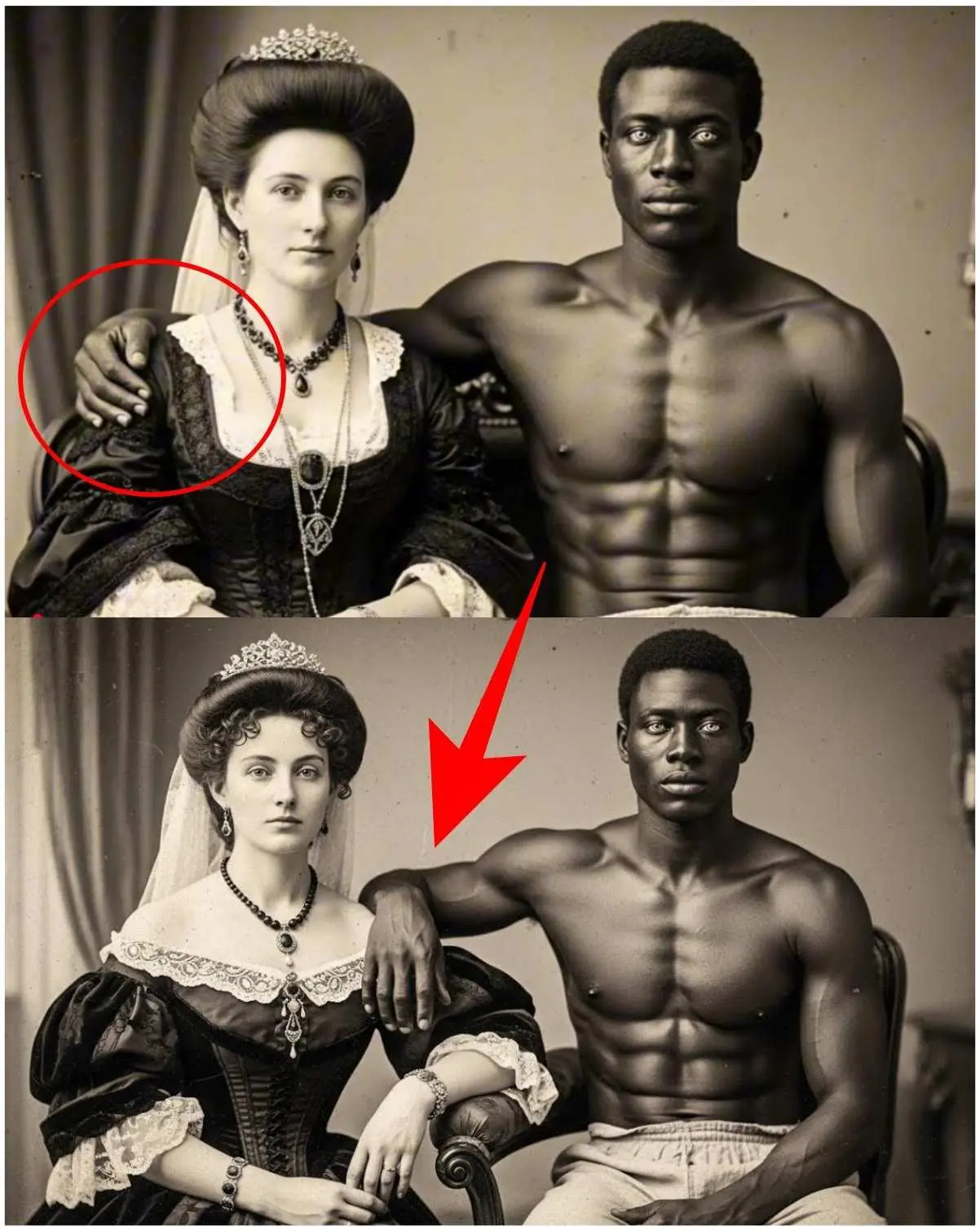

Medía un metro noventa y cinco, altura colosal para la época, con hombros anchos como marcos de puertas y manos capaces de levantar cargas imposibles; su presencia alteraba el ritmo cotidiano del trabajo agrícola, provocando miradas largas y comentarios reprimidos.

Sin embargo, no era solo su tamaño lo que detenía a la gente; había algo más sutil, una cualidad que desafiaba categorías rígidas, generando inquietud entre capataces y propietarios, quienes evitaban sostenerle la mirada demasiado tiempo por temor inexplicable persistente.

La piel de Jacob era más oscura que la miel, y en sus rasgos se mezclaban herencias africanas y europeas, creando una belleza que los agricultores no sabían nombrar, clasificar ni aceptar dentro de un sistema obsesionado con líneas raciales.

Su cabello, ligeramente enredado, no demasiado rizado, enmarcaba un rostro de intensidad serena; incluso el supervisor blanco, acostumbrado a mandar sin cuestionamientos, le lanzaba miradas inquietas, como si percibiera una amenaza muda que no podía castigar abiertamente, jamás, entonces, allí.

Pero fueron sus ojos los que rompieron todas las defensas: dos azules pálidos, fríos como cielo invernal, imposibles en aquel cuerpo, capaces de fijarse en Kathryn con una calma penetrante que la desarmó lentamente, noche tras noche, sin tocarla jamás.

Kathryn intentó resistir interpretando aquello como fantasía, pero cada día encontraba excusas para observarlo; el mundo ordenado que conocía comenzó a resquebrajarse, porque su educación jamás la preparó para desear algo que no debía existir dentro de su vida correcta.

Las cenas se volvieron silenciosas, las cartas quedaron sin responder y los paseos sociales perdieron sentido; mientras Charleston seguía su rutina elegante, en Magnolia Ridge crecía una tormenta íntima, alimentada por miradas lejanas y pensamientos que quemaban por dentro siempre.

Jacob, por su parte, continuaba trabajando con disciplina, consciente de los riesgos invisibles; sabía que cualquier gesto malinterpretado podía costarle caro, pues vivía atrapado en un sistema donde su cuerpo era fuerza, pero su humanidad resultaba constantemente negada sin descanso.

Aun así, los encuentros visuales persistieron, cargados de significados imposibles de nombrar; Kathryn leía novelas románticas buscando alivio, pero ninguna página ofrecía escape, porque la realidad, prohibida y peligrosa, había superado cualquier ficción aceptable escrita, por, hombres, respetables, de, salón.

Los rumores empezaron a filtrarse entre sirvientes, distorsionados y crueles, como suele ocurrir; cada susurro aumentaba la presión, y la mirada vigilante de la comunidad convertía el deseo de Kathryn en una trampa psicológica sin salida visible posible, entonces, allí.

El otoño de 1856 llegó con noches frías y decisiones desesperadas; aislada, exhausta y superada por la culpa, Kathryn comprendió que permanecer significaba destruirse lentamente, aceptando un papel obediente que ya no podía sostener sin quebrarse por completo interiormente, jamás.

Aquella noche, el silencio fue roto por pasos apresurados y un grito; en pijama, sin rumbo, Kathryn corrió fuera de la casa, llamando a Jacob, no para poseerlo, sino para escapar de sí misma y del mundo que la asfixiaba.

Los hombres la encontraron horas después, temblando y delirante; la historia oficial habló de colapso nervioso, ocultando cuidadosamente cualquier referencia a Jacob, porque admitirlo habría expuesto la fragilidad moral de una élite construida sobre control y silencio racial, social, violento.

Jacob fue vendido poco tiempo después, trasladado sin explicación ni despedida; su ausencia cerró el capítulo visible del escándalo, pero dejó una herida abierta, recordando que las pasiones humanas no respetan cadenas, leyes ni fronteras impuestas por conveniencia histórica, alguna.

Kathryn pasó el resto de su vida bajo supervisión familiar, convertida en ejemplo incómodo; algunos la compadecieron, otros la condenaron, pero nadie quiso escuchar lo que su huida realmente decía sobre deseo, poder y la violencia estructural de su tiempo.

Con los años, Magnolia Ridge Farm siguió funcionando, pulida por relatos convenientes; sin embargo, en las cocinas y dormitorios del personal, la historia persistió como advertencia, recordando que incluso los muros más sólidos pueden resquebrajarse por una mirada humana, intensa.

Los camareros más viejos bajaban la voz al final, conscientes del peligro de recordar demasiado; sabían que aquella locura no nació sola, sino del choque brutal entre humanidad reprimida y un sistema empeñado en negar complejidades incómodas propias, profundas, siempre.

Así, la figura de Jacob quedó suspendida entre mito y realidad, reducida por documentos oficiales y ampliada por memorias orales; un hombre recordado no por lo que hizo, sino por lo que provocó al simplemente existir en aquel tiempo injusto.

Hoy, la historia se repite en susurros porque incomoda; obliga a mirar de frente deseos prohibidos y sistemas violentos, recordándonos que la verdadera locura quizá fue pretender que el corazón humano obedeciera leyes diseñadas para dominar, no comprender jamás, plenamente.